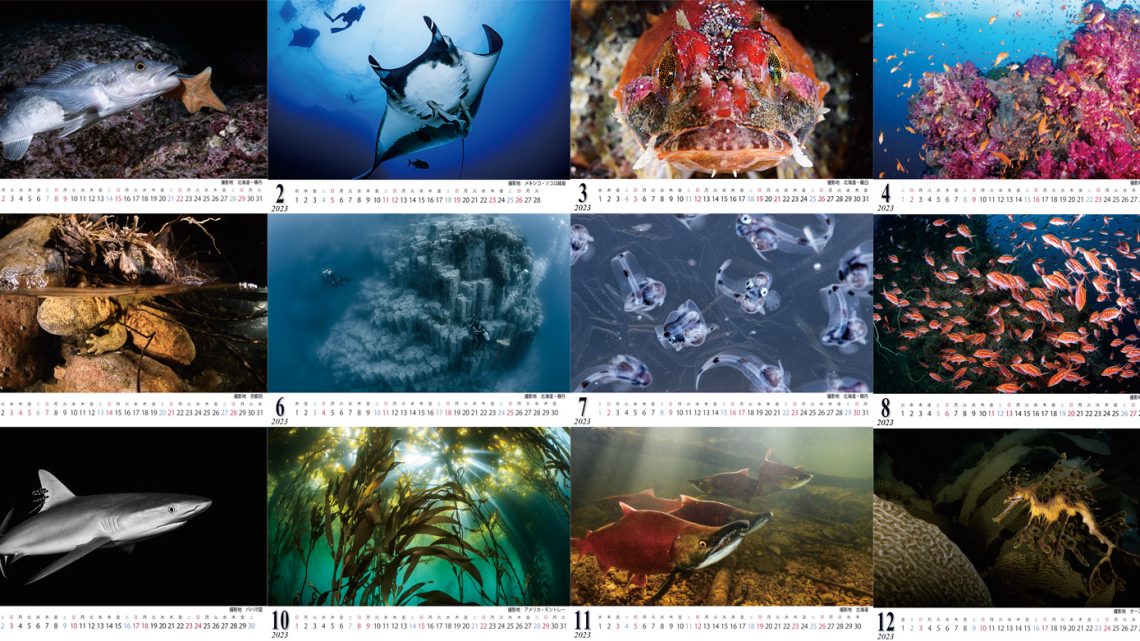

2023年度オリジナルカレンダー作品解説(後編)

こんにちは、さやかです。

今日は先日オリジナルカレンダーUnderwater Travel Calendar2023に掲載した作品解説の続きをしたいと思います。

カレンダーは私のオリジナルネットショップにて購入いただけます。

→ https://sayakaichi.official.ec/items/66558586

本HPのメニューの「SHOP」からもネットショップに飛べます

7月

7月に採用したのは言わずと知れた?私の代表作?だと思っています(え…違ったらどうしよう)キアンコウのベビたんこと「Baby Anglerfish」です。

1匹の赤ちゃんはそれぞれおよそ2mmほどの大きさです。たくさんの卵がシート状のゼリーに並んでいます。(これを卵帯と呼びます。)赤ちゃん同士の間に薄らと見える膜状の仕切りで1匹ずつお部屋の中に入っているのです。

キアンコウが産卵した直後の卵帯はこの2倍くらいの面積はあるようで、中層を漂いながら赤ちゃんたちは成長していって、ゼリーも徐々に弾力がなくなっていきます。

赤ちゃんが成長して卵の中で動き回っていると、朽ちてきた卵帯は破れ無事ハッチアウト(孵化)です。

この貴重な卵の切れっ端がまれに夏の積丹に流れ着きます。そう通常は切れっ端なんですが、私がみた時はとても運が良く、卵帯は畳1畳分くらいはありました。タンク3本使って4時間くらい撮影していましたね…

目も胸鰭もしっかりできていて、本当にかわいかった。中でくるくる回ってる様子も動画に撮っていたのですが、未公開のままです。いつかちゃんと編集してお見せできるといいなぁ。

キアンコウのベビたんの作品解説は下記でもめっちゃ詳しく書いてます。

フォトコンテスト入賞への道のり ~水中写真上達への道のり vol. 6

8月

8月のお写真は田子で撮影したサクラダイの群れです。タイトルは「Cherry Storm」

作品自体は群れのごく一部を切り取っただけで遥か遠くまで天の川のように続いていました。

2021年に何度も通って撮影したうちの1枚です。

サクラダイの多くの個体は水深100メートル程度の深場に生息していますが、繁殖期になると水深40メートルまで上がってくると考えられています。特に大潮に産卵することが多いそうです。強く遠くまで卵を運ぶ潮の流れに乗せることで、生息域拡大や生存確率が上がるのだと推測しています。

サクラダイが見られるのは水深40メートルとなんせ深い上にちょっと遠い。

そのため、ダイビング中はサクラダイ以外の生物は一切撮影しません。減圧症のリスクを少しでも減らしながらサクラダイが集まる場所を何度も探しました。

こんなに近くまで(距離50cmくらい)寄りつつこの密度を維持するのは実はとても難しいのです。

通常は1メートル以内くらいまで近づくと、何匹か移動し始めてしまい、それが伝染するかのように群れ全体が移動したり、群れが散ったりしてスカスカしてしまいます。

このときは潮周りや時間帯、潮の流れる強さと方角などが完璧なタイミングだったようで、密度が高く散りにくい群れに出会うことができました。ほぼ毎日潜るガイドさんでも年に3回見れるかどうかだそうです。

9月

9月はバハマ諸島エクスーマで見たナイトシャークです。タイトルはそのまんま「Caribbean reef shark」。白黒バージョンです。

カリビアンリーフシャークはものすごく好奇心旺盛でダイバーに興味津々です。ギリギリまで近づいてきます。昼間のうちに彼らの行動パターンを観察していたので、視界の悪い夜ではその勘だけを頼りに撮影しました。

彼らには私がどこにいるのか超音波などでわかっているはずなので、弱く照らした水中ライト1本だけで暗闇の中で静かに彼らが私を見つけてくれるのを待ちました。

およそ2~3メートル以内に来ればぼんやり見えるので、その瞬間にカメラを構えて目の前1メートルに迫りサメがターンする瞬間を予測してシャッターを切りました。

最初のうちはうっかり齧られるんじゃないかとビビりながら撮影していましたが、そんな風にしていると全然うまく撮れないんです。

最後は意を決して噛まれても大丈夫、いや、大丈夫じゃないけどたぶん噛まれないから大丈夫!と自己暗示をかけながら撮っていました。

背鰭についている飾りみたいなのはウミビルで「蛭」の一種です。ピアスみたいでおしゃれですよね。きっと血を吸われてるんでしょうけど。

バハマのダイビングについてはこちらでも紹介しています。

サメだけじゃない!?バハマのダイブクルーズの魅力

10月

10月はアメリカ、モントレーのジャイアントケルプの森です。これもタイトルはそのまま「Giant Kelp Forest」。

ジャイアントケルプは世界最大の昆布です。ここは水底15メールありますが、そこから立ち上り余りあるほどのながーい昆布です。最大では50メートルにまで成長するそうです。

茎?の太さもめちゃくちゃ太いです。足やフィンが絡まると昆布が頑丈すぎて力技では抜けられません。海外の方がダイビングナイフ持ってる理由がよくわかります。

ちなみに医薬品や健康食品の材料にもなっているジャイアントケルプですが、日本の磯焼け同様少しずつ生息域が小さくなっているそうです。

ウニが増えたことが原因の一つだそうですがラッコがウニを食べなくなった、とかウニを食べるヒトデが海水温の上昇で減ったからっていうのもあるみたいです。

このまま温暖化が進んだらいつか見られなくなってしまうんだろうか…という気持ちで目に焼き付けました。また冬の時期にでも行ってみたいですね。冬は海獣シーズンなのでまた一味違ったエキサイティングな海を楽しめるはずです。

11月

11月は紅鮭です。タイトルは「Autumn Light」。日本の北海道で撮影しました。

公式記録としては日本に紅鮭は遡上しないと言われています。ですが、常に例外はあるもので、調査と交渉を重ね紅鮭の撮影に成功しました。

初めて見た時は写真で見るよりも濃ゆい赤に圧倒されました。作り物かと思ってしまうほど、ペンキを塗ったみたいな赤色なんです。

顔も他の鮭より怖い😅普通の鮭の遡上も撮影したことはありますが、紅鮭がダントツで顔が怖いです。鼻の曲がり方も歯も鋭く、金色の目が迫力満点です。

この場所周辺がおそらく産卵床になっているようで複数の紅鮭が集まっていました。

水温9度の川に2時間半ほど浸りながら撮影しました。

最初は警戒されてしまうので、20分ほど撮影になりません。時間が経つにつれてどんどん私の存在を忘れてくれるようになり、最終的にはカメラにぶつかってくる個体もいました。

ちなみにシーズンになると千歳水族館で紅鮭が展示されるのでどうしても実物を見たいって方は秋に水族館で見られますので是非。

12月

12月はオーストラリアの南部でみたリーフィーシードラゴンです。タイトルは「Mimicry(擬態)」です。

オーストラリア南部にしか生息していない固有種で、タツノオトシゴなどと近い種類の生物です。飾りのようなヒラヒラした鰭?は苔でも海藻でもなく、身体の一部なのでひっぱったりしてはいけません。(触る人なんていないでしょうけど、触らないであげてくださいね!?)

一見とても派手な見た目ですぐに見つけられるだろうと思ってしまいますが、これが、海の中だと上手く擬態できているんです。自然は本当によくできているなと感心してしまいます。

「リーフィーか!?」と思ったら海藻、なんてことは日常茶飯事。

普通の魚と違って体全体を使って泳ぐわけではないのに、うねりのひどい海の中でも自由に泳ぎ回っています。小さな背鰭がモーター駆動のように高速で動いていて、効果音を付けるなら絶対「フィィィィン」だと思います。

実は南オーストラリアとタスマニア島行きの航空券をコロナ前に購入していて、未だに使えずにいます。オーストラリア路線が復活したらすぐにでもまた飛んで行きたいです。

リーフィーシードラゴンについてはこちらでも紹介しています。

リーフィーシードラゴン様に会いに、南オーストラリアのアデレードに行こう!

PADI Divemaster #832577 ダイビング✖️写真✖️旅 = 世界の海・自然と人と人と社会を繋ぐ 言語・距離・文化の壁、全部越えて、 もっと自由に、もっと楽しく、 興奮と感動と癒しの海への扉となることを目指します。